土地の種類は何種類ある?

一口に土地といっても、家を建てるための土地や、作物を育てるための土地、水道用地など用途が異なります。それらは不動産登記法により、土地の用途によって23種類の「地目」という名称によって分類されています。地目はその土地を総合的、客観的に判別し、用途を認定します。分類された地目については、土地の登記記録に記載されます。

地目には下記のものがあります。

・宅地 ・田 ・畑 ・山林 ・雑種地 ・牧場 ・原野 ・塩田 ・鉱泉地 ・池沼 ・墓地

・境内地 ・運河用地 ・水道用地 ・用悪水路 ・ため池 ・堤 ・井溝 ・保安林 ・公衆用道路

・公園 ・鉄道用地 ・学校用地

地目は登記記録に記載された時点の用途にひもづいて分類されています。そのため、登記上の地目と現在の状況が異なっているというケースもあります。また、地目によって、固定資産税などの課税額が異なります。

住宅を建てられる土地の条件とは?

地目において、建物を建築する土地は宅地に分類されます。家を建てる場合、もともと地目が宅地でなければならないというわけではありません。しかし、水道用地や運河用地に住宅を建てることは困難です。ここでは、一般的に家を建てるうえで、関連のある5つの地目について解説します。

宅地

宅地は、「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」として位置付けられています。基本的に家を建てる場合、宅地となっている土地を探すことになりますが、仮に地目が宅地であっても、地盤や土地の形、立地などが家を建てるうえで不具合がないかを確認することが大切です。

農地(田、畑)

田は農耕地で用水を利用して耕作を行う土地です。一方、畑は用水を利用せずに耕作を行う土地です。いずれも宅地へ地目を変更し、家を建てることは可能です。ただしその際には、各自治体の農業委員会に農地転用の許可や届出をし、農地法にのっとって、宅地に利用しても問題がないかを判断してもらう必要があります。場合によっては許可等がされず、宅地として利用できない場合もあるので注意が必要です。

山林

山林は「耕作の方法によらず、竹木を育成するための土地」として定義されています。こちらも住宅を建てることは可能ですが、土砂災害の警戒区域や、保安林や自然公園の指定を受けている場合があります。その場合は建築が認められないことがあるので注意しましょう。

原野

山林は「耕作の方法によらず、竹木を育成するための土地」として定義されています。こちらも住宅を建てることは可能ですが、土砂災害の警戒区域や、保安林や自然公園の指定を受けている場合があります。その場合は建築が認められないことがあるので注意しましょう。

雑種地

地目において、どの用途にも該当しない土地です。具体的には駐車場や資材置き場、更地などが挙げられます。住宅を建てる場合は、地目を変更する必要がありますが、場合によっては地盤を改良する必要もあります。また、都市計画法上の規制を受ける場合もあるので、建築するうえで制限が出てくる可能性も考えられます。

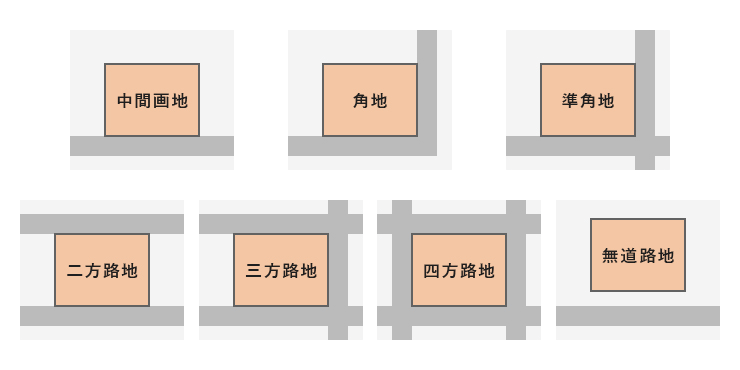

接道条件から分類される土地

土地には、その土地が道路とどのように接しているかによって、名称が分けられている場合があります。また、土地と道路の接面によって、土地の価値も変わってくる場合があります。接道条件によって分類される土地について見ていきましょう。

中間画地

一方のみの道路に接している土地です。

角地

土地の正面および側面が道路に接している土地です。二つの道路で角ができている状態を指します。

準角地

接する道路が折れ曲がってL字型に屈折し、土地の前方と側面が道路に接した状態になっている土地です。2本の道路に接する角地と異なり、1本の道路に接する角地です。

二方路地・三方路地・四方路地

二方路地は道路に土地の正面と背面の二つの面が接している状態を指します。三方路地・四方路地といった分類もあり、同様に道路に三つの面が接しているもの・四つの面が接しているものを指します。

無道路地

道路に接していない土地のことです。なお原則として、無道路地は新たに建物を建築することや既存の建物を建て直すことができません。その理由は、建築基準法上において建築物を建築する際には道路に接することを要件としているからです。

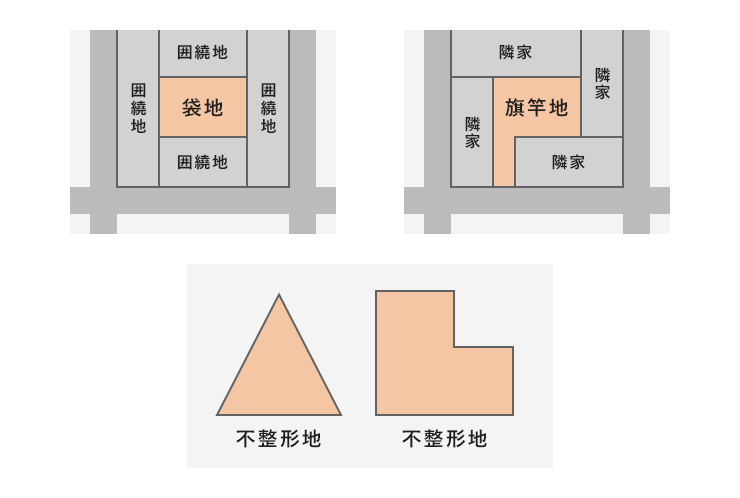

特殊な形状の土地

土地にはさまざまな形があります。家を建てやすい形もあれば、設計を工夫して建てる必要があるケースもあります。土地を選ぶ際に特に注意したい、特殊な形状の土地について見ていきましょう。

袋地

周囲を他の土地に囲まれていて、道路に接していない土地。道路に出るために、囲繞地(いにょうち)と呼ばれる周囲を囲んでいる土地を通行する権利が認められています。

旗竿地

建築基準法上の道路に接する間口が狭く、細長く伸びた敷地の先に袋地がある状態の土地。竿のついた旗のような形をしているためこのような名前になっています。旗竿地で2メートル以上道路に接していない場合、接道義務を果たしていないため、建物の新規建築や再建築は認められません。

不整形地

いびつな形状をした土地。三角形や五角形など、利用勝手が悪く、建物も不整形になるので建築コストがかさむことが想定されます。建築時に利用不可能なデッドスペースができてしまうことも多いので気をつけましょう。

その他考慮しなければならない特殊な条件の土地

上記のほかにも土地には、住宅を建てる場合に考慮する必要がある特殊な条件を持ったものもあります。家を建てる前には、このような条件の有無を確認することも大切です。

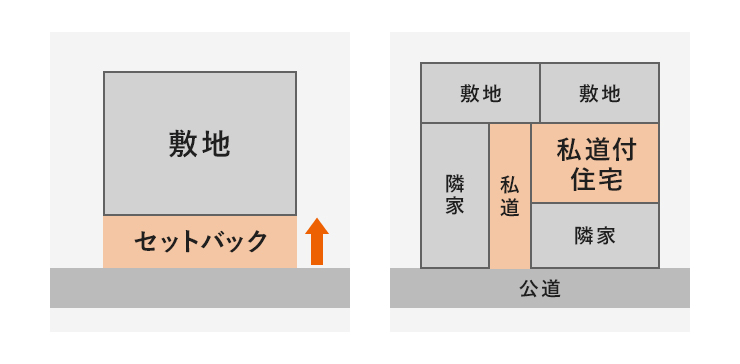

私道付宅地

前面道路の私道の所有権も保有している状態の土地。まとめて建てられた戸建ての分譲地などでよく見られる形状の土地です。

セットバックを要する土地

前面道路が4m未満の土地に接している土地。接道条件が満たされていないため、建物を建築するには、道路の中心線から2m後退させることが必要です。この後退部分をセットバックと呼びます。

狭小地

文字どおりの狭い土地を指します。土地活用がしづらいため、設計者の設計力が試される土地といえます。

建築条件付き土地

建築の際に条件が課せられている土地。その条件とは、「決められた施工会社に依頼して家を建てること」、「その施工会社と一定期間内に請負契約を結ぶこと」です。土地の売主が施工会社である場合や、売主が指定した施工会社と契約を結ぶ場合に見られます。

古家付き土地

文字どおり、古い建物が立っている土地です。中古住宅とは異なり、昭和以前に建てられた古い建物や、傷みがひどい、ほぼ資産価値のない建物が建っているケースが多いようです。住居として住めるものではないため一度取り壊して更地にする必要があります。

まとめ

一言で土地といっても、土地が持っている特徴や条件によってさまざまな分類がされています。土地を調べる際には、このような土地の名称を参考にしながら、どのように土地を活用していくかをまずイメージするといいかもしれません。

関連リンク